この記事は、今年の私の野のへらぶな釣りに関わる初行動の、釣りフェス2025 in YOKOHAMAについて書いています。この記事を読むと、以下のことが分かります。

- 釣りフェスとはどんなイベントか?

- へらぶな釣りに関する出展内容

- へらぶな釣りに関してどのような情報が得られるか

釣りのことはあまり知らないけれど、ちょっと興味はある。でも、自分なんかが行っても大丈夫かな・・・。そんな思いを抱いているあなたの参考になるかもしれません。

釣りフェスとはどんなイベントか

2025年1月17日から19日にパシフィコ横浜で開催された「釣りフェス2025 in YOKOHAMA」は、釣り業界最大級のイベントです。

今年は、過去最多の228社が出展し、最新の釣り製品や技術が紹介されました。

プロの実演や釣り体験、釣りに関するアートや工芸品の販売など、釣り初心者でも楽しめる多彩なプログラムが用意され、家族連れにも人気のイベントとなりました。

へらぶな釣りに関する出展内容

会場は大きく分けると3つのエリアに分かれていました。(詳細はこちら)

- 会場入場口を入って中央のエリア

- 各釣り具メーカーや釣りに関連するアパレル、小物類のメーカーのブース

- 右の1/3のエリア

- 釣りの対象とする魚の種類別(へら鮒、ブラックバス、トラウト、わかさぎ、フライ、ソルト、船)に、各メーカーのブースが配置された釣種別スタジアム

- キャンピングカーを展示したアウトドアフィールド

- プロアングラーがキャスティングを実演・解説するキャスティングエリア

- 左の1/3のエリア

- マス釣り体験エリア

- 釣り初心者に基本的な釣りの道具の作り方などを教えてくれる「釣りの学校」

- 魚介類の料理が食べられる「釣りめしスタジアム」

- 大手釣り具メーカーの限定品特設販売コーナー

- 休憩所など

会場はとにかく広くて、全ての出典内容を一つ一つ見て行くと、とても1日では見きれないほどです。

私がこのイベントに期待していたこと

数ある展示エリアの中で、私のお目当ては何と言っても、釣種別スタジアムにある、へら鮒コーナーです。

私がこのコーナーに期待していたことは3つあります。

- プロアングラーの方、釣り具メーカーと繋がりを得ること

- 最新の釣り方、エサの使い方について情報を得ること

- 最新の釣り道具について情報を得ること

プロアングラーの方、釣り具メーカーと繋がりを得ること

期待していたことの一つ目は、釣りフェスでは、日ごろテレビ番組やYouTube動画でしか見ることが出来ない、

- へらぶな釣りのプロアングラー

- 釣具メーカー所属のフィールドテスターやインストラクター

の方々と直接お会いすることです。

これらの方々は、過去にへらぶな釣りの全国規模のトーナメントで優勝経験や上位入賞経験を持つ、凄い人ばかり。

私にとっては、まるで芸能人に会うような感覚です。

普段の釣り番組では、とても真似出来ないほどの超絶的なテクニックで次々とへらぶなを釣り上げる、雲の上の人という存在。

自分などが声を掛けても相手にしてもらえないんじゃないか…

昨年初めて釣りフェスでプロアングラー※の方に話しかける前は、そんな不安を持っていました。ですが、それは全くの杞憂でした。

※ここで言うプロアングラーとは、へらぶな釣りに関係する仕事だけ(メーカー専属のインストラクターやアドバイザー、フィールドテスター、浮き職人など)で生計を立てている方を指します。

ちなみに、テレビ番組に登場する方やメーカーの製品を紹介しているアングラーの方でも、別の仕事と掛け持ちされている方のほうが多いとか。

呼称の使い分けをすると長くなってしまうので、ここでは便宜的に、これらアングラーの方を総称して「プロアングラー」と呼ばせて頂きます。

各メーカーの出店ブースで新製品を紹介しているプロアングラーの方は、どなたも、私が話しかけて質問をすると、丁寧に教えてくれます。

「いつも釣り番組やYouTube動画を拝見してます。前回の◯◯での釣り、とても参考になりました。」

などと言うと、

「見てくれたんですね!ありがとうございます。あの釣り場はね…」

と言った具合で、釣り話に花が咲いたり、その釣り場の特徴や、釣れたときのエサの配合を教えてくれたり。

非常にありがたいことです。

皆さんとても気さくな方々で、距離が近いことを知りました。

今年の私の目標は、昨年よりも一歩前進することでした。

それは、単に会って雑談をすることではなく、自分の商い作りに向けたご縁を頂くこと。

私の商いについて、プロアングラーの方に簡潔にお話しし、反応を伺う。更に、持参した名刺を渡す。というものです。

へらぶな釣りを生業としているプロに、「野のへらぶな釣り心整家」として、

「責任世代の人がへらぶな釣りを通じて心を整え、自信を取り戻す応援をする」

というコンセプトをお話しすると、

興味深い仕事ですね

という言葉を掛けてもらったり

素晴らしい仕事ですね。是非何かあればお声がけください

と、名刺を渡して下さった方もいらっしゃいました。

勿論、一度顔を合わせただけで、何か大きな動きがある訳ではない事は承知の上です。

プロの方々は沢山の来場者と話をしていますので、自分の事を覚えてはいないだろうなぁ・・・

と分かりつつも、自分の商いを第三者に紹介するという一歩を踏み出せた事は、私にとって大きな収穫です。

また、釣り具メーカーの方とのご縁を頂きたかったのには、ある思いがありました。

へらぶな釣りという日本独自の文化の継承と言うと大袈裟かもしれませんが、その魅力を、心から共感してくださる方と一緒に分かち合いたいと思っていたのです。

私は、釣りそのものが楽しいというだけでなく、

「へらぶな釣りは、ストレスで苦しんでいる人の心に与える良い効果がある」

と考えており、その観点からも、へらぶな釣りの価値を伝えたいと思っています。

私が望んでいるのは、たくさんの方に広く届けることではなく、ご縁のあった方と、同じ趣味を楽しむ仲間として、長く心を通わせる関係を築くことです。

そんな想いを話したら、どのような反応があるのか?——それを知りたくて、釣り具メーカーの方とお話しする機会を求めていました。

残念ながら、今年はそこまでの話をさせて頂くチャンスはありませんでしたが、このことは今後の課題にしたいと思っています。

最新の釣り方、エサの使い方について情報を得ること

期待していたことの2つ目は、最新の釣り方、エサの使い方についての情報を得ることでした。

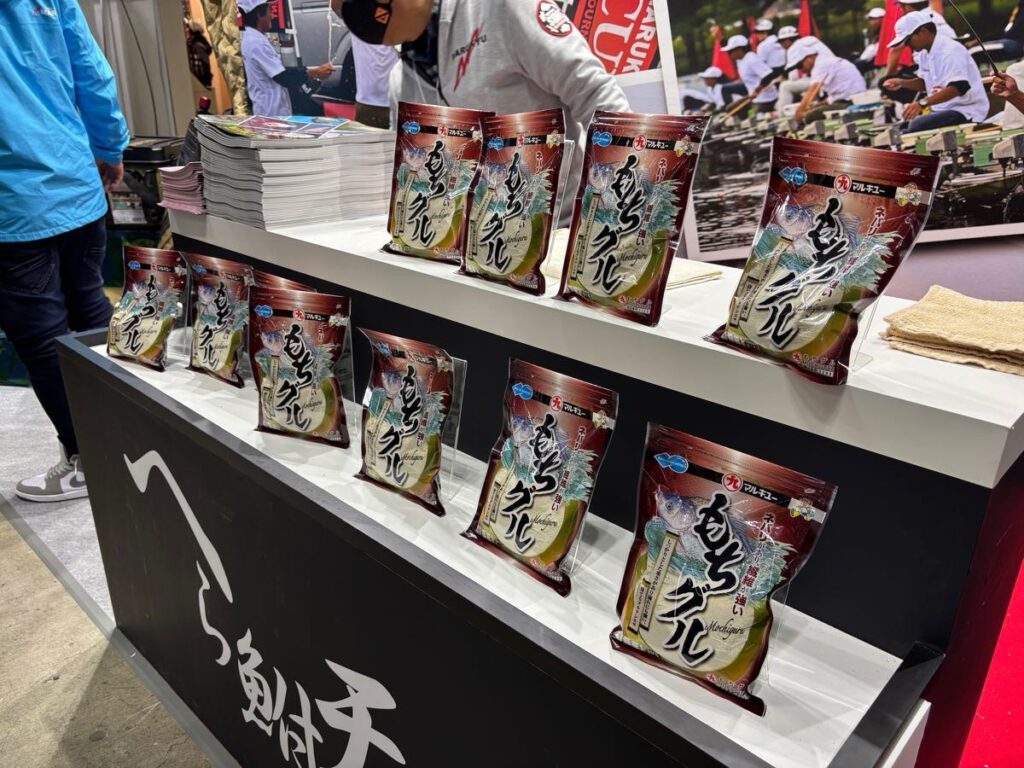

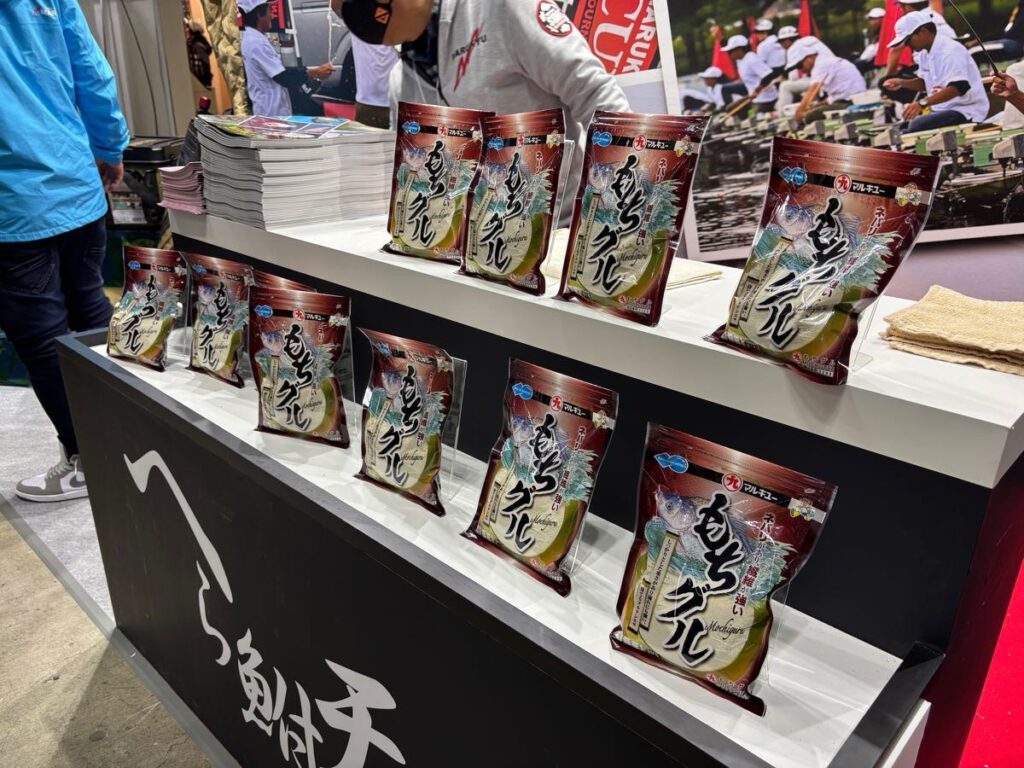

釣りフェスでは、毎年新しく発売予定のエサのサンプルが展示されます。

へらぶな釣り用のエサで有名なマルキューさんのコーナーでは、プロアングラーの方がトークショー形式で、以下の点を楽しく、分かり易く説明してくれました。

- エサの作り方(他のエサとの配合比率、水の量、混ぜ方、手直しの仕方)

- ハリへのエサ付けの仕方(どのぐらいの大きさ、どのような形に付けるか、どのくらいの圧力で丸めるか)

- 水中でのエサのばらけ方のデモ

- どのような釣り方に適しているか

このような説明を聞きながら、私は実際自分が釣行する釣り場の状況を頭の中で描きながら

そうだ!あの釣り場でこの時期にこの釣り方をする場合に使えそうだな。今度試してみよう。

とシミュレーションをしています。

トークショーは、単にエサ使いの説明をするだけの堅苦しいものではありません。

大人から子供まで、幅広い年齢層の来場者が楽しめるように、ちゃんとエンターテイメント要素も含まれています。

1回当たり30分のトークショーの後半には、おみやげが当たる、おたのしみ抽選会も行われます。

アタリを引いた方には、メーカーから新商品のエサやステッカーなどのプレゼントがもらえます。

このようなトークショーは1日に4~5回行われ、毎回異なるプロアングラーの方が担当します。

流石に全ての回に参加すると、他の出典ブースを回れなくなるので、私はお目当てのトークショーを午前と午後でそれぞれ1回ずつ見ました。

プロアングラーの方同士の掛け合いが笑いを誘う場面もあったり、エサの配合比率については、実際の釣りに活かそうと、熱心にメモを取っている人達も居ました。

へら師なら誰でも、

沢山のへらぶなを釣りたい!

自己最高記録の大物を釣りたい!

もっと釣りが上手くなりたい!

と考えているものです。

だから皆んな、遊びと学びの両方を目的として、この会場を訪れているのですね。

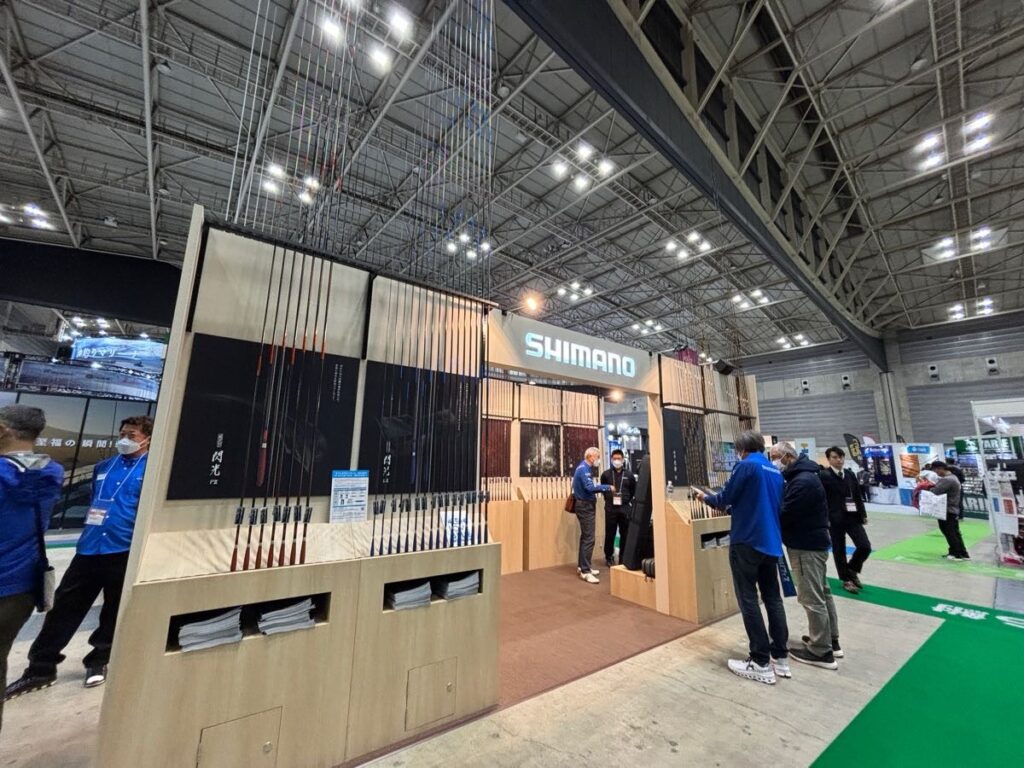

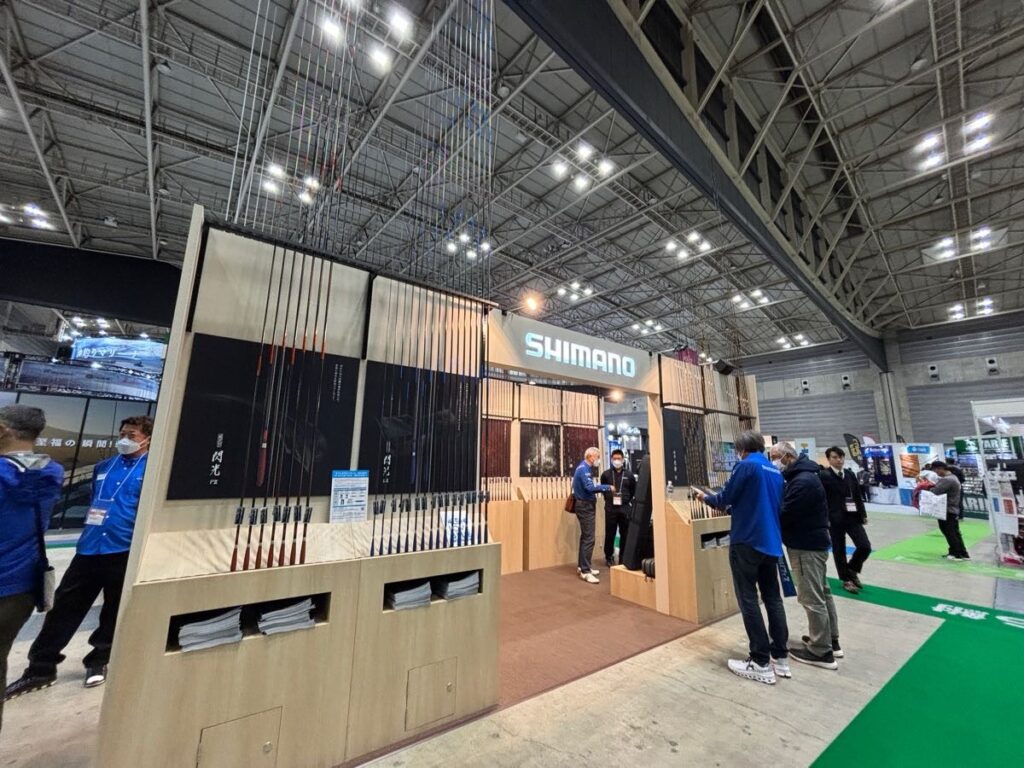

最新の釣り道具について情報を得ること

各メーカーのコーナーでは、新商品が展示され、メーカー専属のプロアングラーの方が、商品の特徴、どのようなコンディションでの釣りに適しているかなどをアドバイスしてくれます。

同じ製品でも、例えば

- 旧式モデルと比べてどのような点が改良されたのか

- どのようなコンディションでの釣りに適しているのか

- 予算を考えた場合、性能と金額のバランスからどの商品がお薦めか

などについても情報が得られます。

へらぶなコーナーで新商品と言うと、竿、ヘラバッグ、ロッドケース、浮き、そしてエサが主なものです。

へらぶな釣りは、海釣りやブラックバス釣りと異なり、リールや電動のような、多数のパーツで構成されている精密機器を使いません。

そのため、釣りをするための道具で、素人でもすぐ気が付くような改良というと、へら竿が最も分かり易いかもしれません。(勿論、へら浮き、道糸、ハリス、ハリも、メーカーや製作者による改良は重ねられています。)

毎年発表される最新モデルのへら竿は、以下のような点で進化し続けています。

- 新素材の採用による軽量化、ねじれに対する耐力の向上

- へらぶなの大型化に対応した、引揚げ力の向上

- にぎり部のグリップ性、メンテナンス性の向上

- エサの振り込みやすさの向上

- 時代に合った、或いは伝統的な風合いを醸し出す色味、風合いといった意匠の改良

但し、同じような仕様(へら竿で言えば、例えば15尺(4.5m)という同じ長さのもの)で異なるメーカー製の道具を何種類も持っていて使い分けしているようなこだわりを持つ中・上級者や、トーナメントで入賞を目指すような方でなけれれば、必ずしも毎年最新モデルを買い続ける必要はないかもしれません。

最新モデルの竿は価格もそれなりに”いい値段”します(高いと感じるか、安いと感じるかは人それぞれですが・・・)。勿論、「常に新しい竿で釣りをしたい!」、という方や、お金に余裕がある方であれば、毎年購入することを止める訳ではありませんよ。

私も、良い道具を使ってはみたいですが、そこまで繊細に道具の品質にこだわるほどの腕前も、予算もないので、自分のお小遣いで買える範囲の道具を使っています。

それでも特に不自由していることはありません。

一度高級な道具を使ってしまうと、そこから安価な道具に戻るのは、なかなか難しいものです。

釣りフェスに来場して感じたこと

私にとって釣りフェスは、単なるエンターテイメント的なイベントではありません。

へらぶな釣りに関するトレンドや有益な情報の入手、釣りの技術向上、人とのご縁を頂く場でもあります。

そして、自分が生涯の趣味と考えている釣りに関して

へらぶな釣りというジャンルが、釣り全体の中でどのような位置付けにあるのか?

という点も気になっていました。

へらぶな釣りの位置付けについて

今回の釣りフェスでは、へら鮒コーナー以外にも、他の釣種のコーナーや、釣り道具やアパレルのジャンルで最新商品を展示している各メーカーの出展、またキャンプ、釣り、車中泊での利用をイメージしたキャンピングカーの展示コーナーなども一通り見て回りました。

そこで私が感じたことは、へら鮒釣りコーナーが他の釣種のコーナーや、釣り道具の出展スペースに比べて非常に小さいこと(大手メーカーの商品ラインナップ数に大きな差がある)です。

また、勢いが感じられるブラックバス、ソルト(海釣り)のエリアは、演出の仕方やセットの派手さ、一段高い、人目につくステージの上でトークショーをしており、老若男女が大勢詰めかけ、ごったがえしていました。

更には、出展スペースの場所が、会場中央で人目につきやすい、来場者が集まりやすい場所にありました。

イベント主催者側、出典するメーカー双方とも、その釣りの人気度や市場性、経済効果の高さなどを考慮した上で最も効果的と考えられるポジションを確保したのではないか?と私は見ています。

使用スペースの広さ、会場内での出展エリア配置は、その釣りの人気の高さ、出展企業がどの分野の売上げをより重視しているのかを映し出しているように感じます。

その点で言うと、会場の奥の端の方に配置されていたへら鮒コーナーは、立地的にも不利ですし、出展している最新製品の種類、数、立ち寄る人の数が少なく、同じ企業の製品が展示されていても、他の釣種と比べて力の入れ具合がどれほどなのか、何となく察しがついてしまうというのが率直な感想です。

これは私の推測ですが、ソルトやバスというカテゴリーは、釣れる魚もへらぶなに比べてはるかに大物です。

若々しくワイルドなプロアングラーが大海原や、広大な水域をフィールドとして、豪快な魚との戦いを繰り広げる大迫力、格好良さが映像的にも絵になる。

そして釣った魚が美味しく食べられるという点が人気の理由なのではないかと思います。

これを「動」の釣りとすると、へらぶな釣りは「静」の釣り。

一つの場所に腰を落ち着け、極力音を立てず、水面の一点の浮きのわずかな変化で水中の魚の動きを読み取る駆け引き。

そして、一瞬の変化を捉えて「静」から「動」に変わる。

へらぶな釣りでは、魚がハリに掛かってから、玉網に収まるまでの時間の長さは、長くても2、3分。

一方、船釣りで大物をフッキングさせてからネットに取り込むまでのファイトの時間は、超大物や水深が深い場合、時に数十分にも及びます。

また、へらぶな釣りをする人のイメージは、年金暮らしの高齢者の方々で、1日中ぼーっと浮きを眺めている。といった感じでしょうか。

釣りのことを知らない人からよく言われる言葉が

ただ何時間もぼーっと浮きを見ているだけで、飽きないですか?

釣ってもどうせ食べられないんでしょ?そんな魚を釣るのが何故楽しいのか理解できない!

へらぶな釣りって言うと、近くの沼や水路に毎日のように来ているお年寄りの人のイメージしかない。

お金に余裕がないと、道具を揃えるのが大変そう…

私からすると、これらの意見にいちいち反論したくなりますが、知らないって、こういうことなんですね。

このような点でも、海釣りやブラックバス釣りと比べると、残念ながら、先入観や、メディアでの露出度や演出面でへらぶな釣りは不利で、誤解されていると私は思います。

一点だけ反論すると、釣りの目的は、食べられる魚を釣ることだけじゃないのです。

へらぶな釣りはあくまでも「趣味」のカテゴリーの一つです。漁業ではありません。

たまたまターゲットの魚が、日本人が普段食べない魚種というだけの話で、食べられるかどうかは正直どうでもいいのです。

例えば、趣味でスポーツをする場合、何か食べ物にありつけるからやっているのでしょうか?

そんな人、居ませんよね?まさにそれと同じ理屈です。

自分が好きなへらぶな釣りの事となると、ついむきになってしまいますが、この釣りの愉しさ、素晴らしさを、是非あなたにも知ってもらいたい。

ただ、釣りのような自然を相手にする趣味は、あまり有名になり過ぎたり、釣り人口が増えすぎると、マナーの悪い釣り人がゴミを釣り場にポイ捨てしたり、魚が釣られ過ぎてしまうといった環境破壊の懸念もあります。

ですので、私はへらぶな釣りファンを何万人も増やしたいという訳ではありません。

環境や資源を守りながら、他の釣り人やその釣り場周辺で暮らしている人々にも配慮できる、心ある釣り人によって、へらぶな釣りという日本独特な釣り文化が存続していくことを願っています。